보도자료

장애인의 고령화, 1인 가구 증가에 따라 장애인 시장소득 빈곤율도 증가

- 작성일 2023-09-04

- 조회수 2,843

장애인의 고령화, 1인 가구 증가에 따라 장애인 시장소득 빈곤율*도 증가 - 장애인의 가처분소득 평균은 연간 2,437만 원으로 비장애인의 약 70% 수준…노동시장에서 직접 획득한 소득만으로 빈곤하지 않을 수 있는 장애인 비율은 약 15%에 불과(2020) - 장애인의 시장소득 빈곤율 증가는 장애인의 고령화, 1인 가구 증가, 근로연령대 가구원과 동거 감소 등 장애인의 인구·가구 구조 변화에서 기인 - 짧고 불안정한 노동 이력, 낮은 국민연금 가입률은 장애인의 노후 빈곤에도 영향 미쳐…노후소득보장체계 내에서 노인 장애인에 대한 소득보장 정책 고민해야 |

※ 이 자료는 한국보건사회연구원에서 수행한 학술연구 결과이며, 국가승인통계가 아님을 밝혀둠. ※ 이 글은 오욱찬 외(2022), 『장애인 소득분배 변화의 원인과 소득보장 정책 효과에 대한 연구』의 내용 중 제3장의 일부를 발췌, 요약한 것임. |

□ 한국보건사회연구원(이하 ‘보사연’, 원장 이태수)이 『보건복지 이슈앤포커스』 제440호 ‘2010년대 장애인 빈곤율 추이와 영향 요인’을 발간했다. 연구책임자는 빈곤불평등연구실 이원진 기초보장연구센터장이다.

※ 시장소득 빈곤율: 근로소득, 사업소득, 재산소득, 사적이전소득이 빈곤선(2020년 기준 월 125만원)에 미치지 못하는 비율 |

□ 이 센터장은 “장애인 소득·빈곤의 횡단적 구조에 대해서는 이미 적지 않은 정보가 알려져 있다.”면서 “예를 들면 비장애인에 비해 장애인은 소득 수준이 낮고 불평등 및 빈곤 수준이 높다든가, 경제활동이나 소득보장제도 같은 요인이 장애인의 소득과 빈곤에 영향을 미친다든가 하는 것들이다.”고 설명했다.

□ 그는 “현재 장애인 소득·빈곤의 시계열적 변화에 대한 분석은 불충분한 상황이다. 소수의 선행연구가 있지만 패널조사 자료를 활용하여 소득·빈곤 추이를 분석하였다는 점에서 한계가 있고 대체로 소득분배 추이에 대한 기술적 분석에 그쳤다.”면서 “이 글에서는 가계금융복지조사 자료를 활용하여 2010년대의 장애인 빈곤율 추이를 살펴보고 장애인의 빈곤율에 어떤 요인들이 영향을 미치는지 분석해보고자 한다”고 말했다.

■ 아래는 이슈앤포커스에 실린 주요 내용 요약이다.

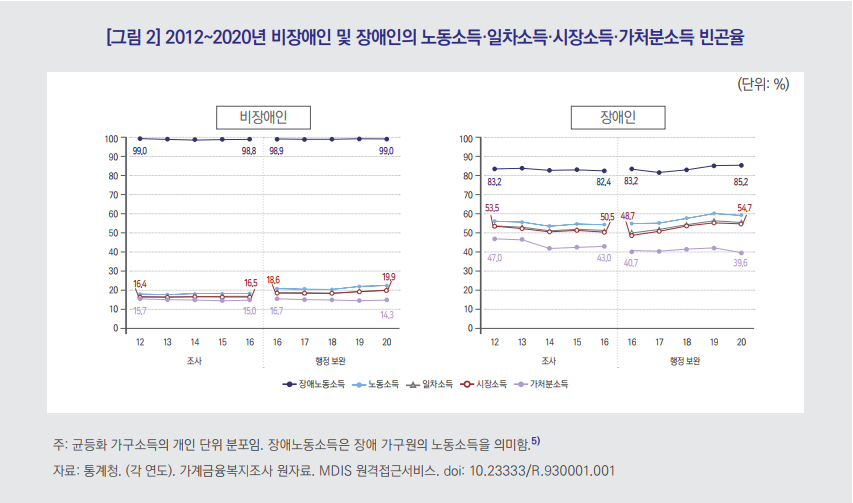

주요 내용 □ 가계금융복지조사 자료를 활용하여 2010년대의 장애인 빈곤율 추이와 영향 요인을 분석한 결과, 장애인의 가처분소득 빈곤율은 2012~2016년(조사 데이터) 47.0%에서 43.0%로, 2016~2020년(행정 보완 데이터) 40.7%에서 39.6%로 감소하였음. □ 꾸준한 공적이전 확대에도 불구하고 장애인 가처분소득 빈곤율이 빠르게 감소하지 못한 것은 장애인 시장소득 빈곤율이 증가하였기 때문임. □ 심층 분석에 따르면, 장애인의 고령화, 1인 가구 증가, 비장애 근로연령대 가구원과의 동거 감소 등과 같은 장애인 인구·가구 구조 변화가 장애인의 시장소득 빈곤율을 증가시켰음. |

◇ 장애인 소득·빈곤율 추이

※ 분석방법: 2012~2020년(소득 연도) 가계금융복지조사 자료를 분석함. 행정 자료 보완으로 인한 시계열 단절을 고려하여, 2012~2016년 조사 데이터 분석 결과와 2016~2020년 행정 보완 데이터 분석 결과를 구분하여 보고함. |

□ 장애인의 소득 평균 및 빈곤율 추이

○ 장애인의 2020년 가처분소득 평균은 연간 2,437만 원으로 비장애인의 가처분소득 평균인 연간 3,490만 원의 약 70% 수준임.

- 장애인은 비장애인보다 많은 공적·사적이전소득을 받았지만, 노동시장에서 획득한 노동소득이 훨씬 적었기 때문에 가처분소득 수준이 상대적으로 낮게 나타났음.

- 2010년대 중반 이후 장애인의 시장소득은 대체로 정체하였음.

○ 비장애 가구원의 노동소득과 공적이전소득이 장애인의 빈곤율을 낮추는 데 기여하였음.

- 노동시장에서 직접 획득한 소득으로 빈곤선 이상의 소득을 확보할 수 있는 장애인의 비율은 2020년 약 15%에 불과함.

○ 장애인의 시장소득 빈곤율은 2012~2016년(조사 데이터) 53.5%에서 50.5%로 감소하였지만, 2016~2020년(행정 보완 데이터) 48.7%에서 54.7%로 증가하였음.

- 장애인 시장소득 빈곤율 추이는 대체로 노동소득 빈곤율 추이를 따르는 것으로 나타났음.

○ 장애인 가처분소득 빈곤율은 2012~2016년(조사 데이터) 47.0%에서 43.0%로, 2016~2020년(행정 보완 데이터) 40.7%에서 39.6%로 감소하였음.

- 2016년 이후 장애인 시장소득 빈곤율이 증가하였음에도 불구하고 가처분소득 빈곤율이 증가하지 않은 데는 공적이전 확대가 주된 영향을 미쳤음.

◇ 장애인 빈곤율 추이의 영향 요인

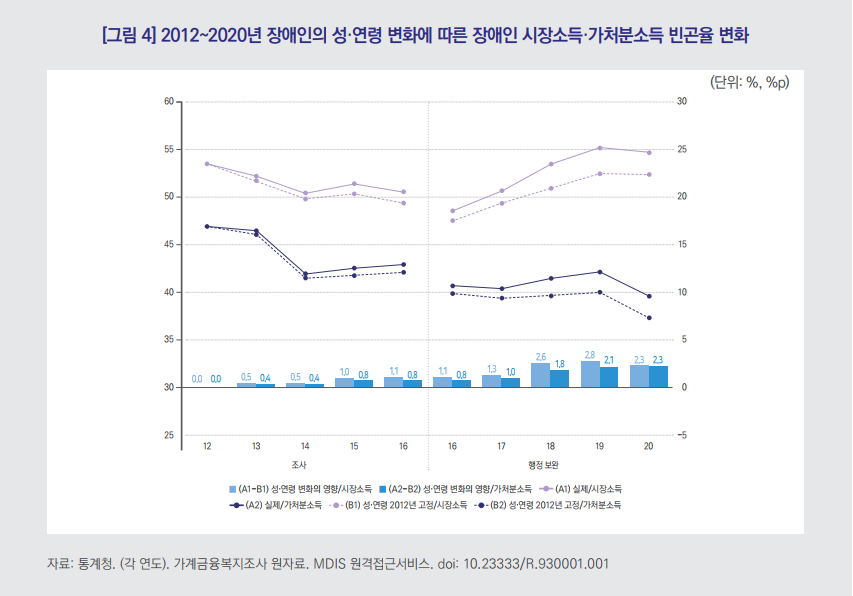

□ 장애인 성·연령 변화의 영향

○ 대체로 2010년대에 장애인의 고령화가 뚜렷하게 진행되었음.

- 장애인 중 여성 노인 비율은 2012년 20%에서 2019년 26%로, 남성 노인 비율은 2012년 20%에서 2019년 25%로 증가하였음.

○ 비노인 장애인에 비해 노인 장애인의 빈곤율 수준이 높기 때문에, 장애인 중 노인이 차지하는 비율이 증가하는 장애인 고령화는 장애인의 빈곤율을 증가시켰음 [그림 4].

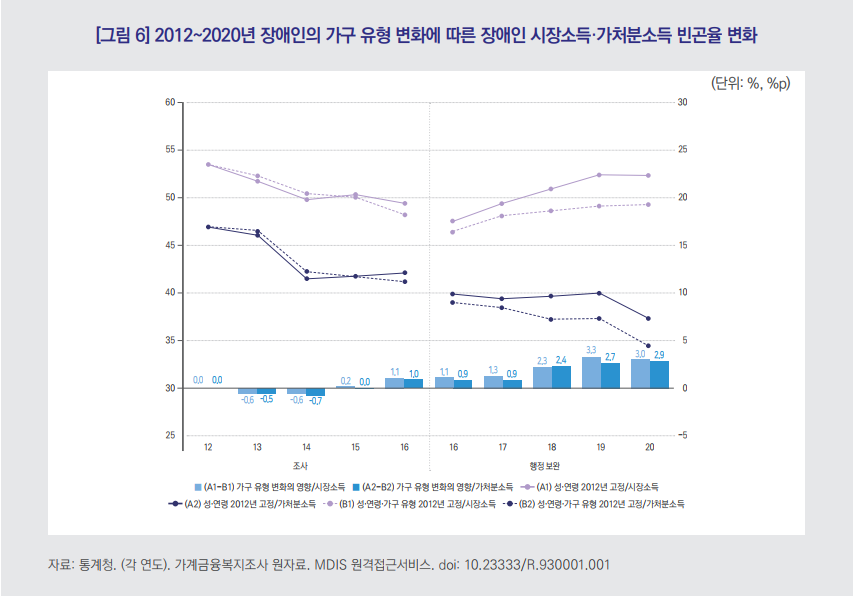

□ 장애인 가구 유형 변화의 영향

○ 2012년~2020년 18~64세 비장애 가구원이 있는 3인 이상 가구의 비율이 뚜렷하게 감소했음.

○ 장애인 중에서 18~64세 비장애 가구원이 있는 3인 이상 가구의 빈곤율 수준이 훨씬 낮기 때문에 18~64세 비장애 가구원이 있는 3인 이상 가구 비율 감소 등과 같은 장애인의 가구 유형 변화는 장애인의 빈곤율을 증가시켰음 [그림 6].

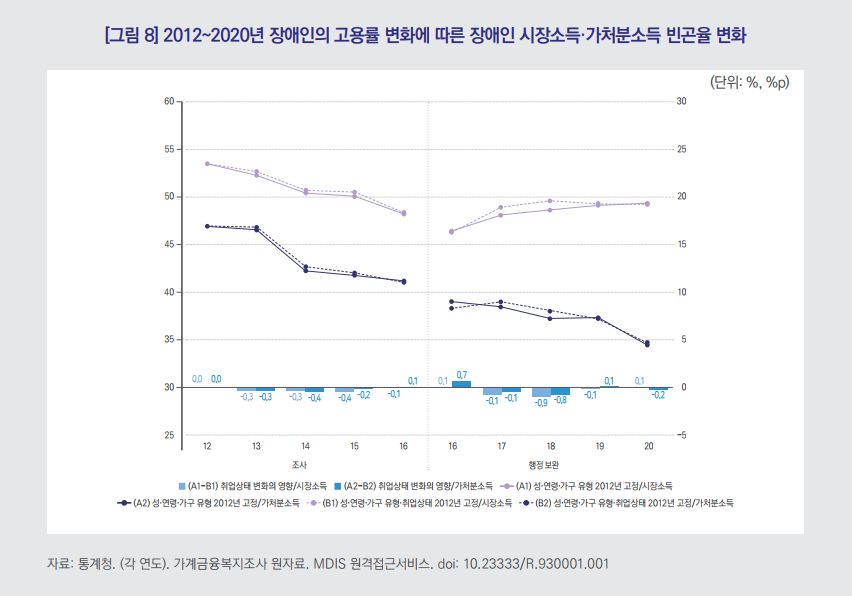

□ 장애인 고용률 변화의 영향

○ 장애인의 고용률은 2012년 36%에서 2020년 34%로 감소하였음.

- 단, 이같은 장애인 고용률 감소에는 장애인의 고령화가 영향을 미쳤을 것임.

- 장애인의 성·연령×가구 유형이 변화하지 않았다고 가정하면, 장애인의 고용률이 2012년 36%에서 2020년 37%로 소폭 증가함.

○ 장애인 고용률 변화는 장애인 빈곤율에 큰 영향을 미치지 않음 [그림 8].

- 취업 장애인의 빈곤율 수준이 상대적으로 낮기 때문에 성·연령×가구 유형을 통제했을 때 장애인 고용률 증가는 장애인 빈곤율을 감소시켰음.

- 하지만 전반적으로 장애인 고용률의 증감폭이 크지 않았기 때문에 2017~2018년을 제외하면 장애인 취업 상태 변화가 장애인 빈곤율에 미친 영향이 크게 나타나지 않았음.

◇ 장애인 빈곤율 추이 분석의 시사점

○ 노후소득보장체계 내에서 노인 장애인에 대한 소득보장 정책 조합을 고민할 필요가 있음.

- 장애인의 고령화가 장애인 빈곤율을 증가시키는 영향을 완충하기 위해서는 노인 장애인의 가처분소득 빈곤율 수준을 크게 감소시킬 필요가 있음.

- 장애인연금-기초연금-국민연금의 관계 설정 등 최근의 노후소득보장제도 재편 논의와 결합하여 장애인 소득보장 정책 조합을 고민해 나가야 함.

○ 장애인의 가구 구조 변화가 장애인 빈곤율을 증가시키는 영향을 억제해야 함.

- 장애인의 고령화를 통제하더라도 1인 가구 증가, 비장애 근로연령대 가구원과의 동거 감소 등 장애인의 가구 구조가 장애인 빈곤율을 증가시키는 방향으로 변화하고 있음.

- 장애인이 시설이나 가족에 의존하지 않고 자립할 수 있도록 지원하기 위해서는 활동 지원, 이동, 의료, 주거 등과 관련된 서비스뿐만 아니라 고용 및 소득 분야의 지원을 확대해야 함.

○ 장애인 경제활동의 양과 질을 개선하기 위해 노력해야 함.

- 장애인 경제활동의 양과 질이 개선되면 장애인의 노동소득이 늘어날 뿐만 아니라, 근로장려금같이 고용과 연계된 소득보장제도의 혜택을 추가로 받을 수 있고, 장기적으로 국민연금 가입률과 가입 기간을 증가시켜 노령연금의 수급률과 급여 수준을 높일 수 있음.

※ 이슈앤포커스 제440호 원문 보기

https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/43421

붙임: 보도자료 원문 1부. 끝.